品牌1号位:如何放大差异化,4则,3律,1句话

什么是一号位,他最重要的责任是什么?阿里CEO张勇去年5月在湖畔大学演讲中提到,企业一号位的两大不可推卸的责任是商业设计和组织设计。

而品牌1号位无疑是负责品牌增长的首席官,最重要的用户洞察,关于业务和品类,他需要了解“我的客户是谁,他有没有发生变化,我原来给他提供什么服务,我今天要给他提供什么服务”。

今天,我们从差异化角度来分析品牌如何增长?

一、差异化4则

01:以产品功能、利益为基础

产品的功能与利益对接的是基本需求,无论购买行为如何复杂。

切记,最终产品是靠功能与利益来满足消费者需求——你去看大单品,哪个不是卖基础款卖出来的。什么是基础款,就是产品满足消费者的基本功能、基本利益。

越是与消费者对产品功能、利益认知相一致的理由,就越是好的购买理由、强的理由。比如:老板大吸力油烟机,从消费者对产品功能、利益认知中来、到购买理由诉求传播中去。

02:说清自己,划清了对手

要说清自己是谁,你是谁、你是什么。只有自己把自己说清了,你和别人(对手)的区别自然就清楚了(差异性、竞争性)。除非要强借势、借强势,否则最好不要,怼、更不要,追——非可乐错就错在,借势而没有对立。最后,螳螂捕蝉黄雀在后,让雪碧占了大便宜。

把自己定义清楚了,其他的就都清晰了;自己定义不清楚,就容易被对手的信息打乱节奏。商业竞争中,跟进的策略不在跟,在绕着打、在“对”着干——下定义,下决心。

03:戏剧化表达+可信+功能/利益

怎么去提炼理由,有个基本的逻辑:戏剧化表达+可信+功能/利益。戏剧化表达是传播、可信是顺应认知、功能/利益是基础。

只有戏剧化表达就会出现香飘飘后期的问题,从绕地球小跑三四五六七到小饿小困香飘飘,其实是在补前期的漏洞。戏剧化过头了,就成了买椟还珠、甚至是南辕北辙。

- 购买理由脱离了功能/利益

- 终究会造成消费者在购买过程中的底层困惑

- 我为何还要选择你、我选择你的理由在哪里

04:语言要有画面感、语言带出画面来

除此之外还有的话就是所传递的产品信息可以激发潜在消费者对画面的联想(听取蛙声一片),就是信息要有画面感。同时,画面也要有信息度、也要传递信息。

品牌在传递信息的时候,要做到上面我们说的信息与画面之间的无缝对接、信息与画面的超级联接。语言一说出去,画面就浮现在消费者的脑子里了——人头马一开,好运自然来。

很多时候,我们往往把信息要有画面感简单的理解成了文字+图案,甚至就是在文字的旁边怼上图案就可以了。实际上,我们说的信息不是去创造信息,而是要发现符合消费者对于品牌(品类、特性)的某种认知的信息。

不要去创造、而要去发现——创造往往是陌生的、发现则是熟悉的,发现那些原本就有的、熟悉的信息——消费者对于品牌(品类、特性)原本就有的认知。

- 比如:老板强调大吸力油烟机,大吸力是从消费者对吸油烟机的认知中来。消费者认为油烟机当然吸力大的好,这是消费者对于油烟机的认知。但是在传递信息中我们要把大吸力这样的信息用画面的方式呈现出来,什么样的画面有助于体现大的吸力,传递大吸力呢。

显然,不是老板选择的那个蓝色的鲸。鲸是大,但没有帮助消费者联想到大吸力。这就是画面要有信息的意义,就是要看到画面想到信息、听到语音就唤醒画面记忆——画面要有信息感、信息要有画面感

信息与画面两层皮是经常在品牌传播中见到的,像上面的老板油烟机,大吸力很好、蓝鲸就差了那么一点点。再比如:厨邦的“绿格子”,画面是很“醒目”,但是和“晒足180天”的关系就远隔千里了。

晒足180天是工艺,其实想支撑的是鲜的特性,这时候画面的意义在于建立两者之间的连接。绿格子很好、是饭桌符号,但是和180天、鲜,没关系。品牌传播的目的是传递品牌所要传递的那个信息,是为了帮助品牌占据想要去的那个心智空位。

- 信息要有画面感、画面要传递信息

- 前提是找到原本就存在于消费者认知中的信息

二、用好USP

USP即“独特的销售主张”(Unique Selling Proposition)表示独特的销售主张或“独特的卖点”,很多时候我们容易走两个极端化,要么认为其全是真理奉若神明、要么觉得一文不值踩在脚下,对于独特卖点的理解同样也有这样的问题。

其实,usp是可以用来传播差异化的,甚至是用来传播差异化最好的一句口号。前提是要在核心差异化明确的基础上,在戏剧化表达的时候,还是要学学USP的。

- 但是,脱离了核心差异化而只是USP就是伪差异化

- 很容易搞成产品自嗨文案。

消费者从广告中get到的东西,不是企业硬性赋予广告的东西,而要发掘潜在消费者认知中的东西(潜在消费者意中有、语中无的)——差异化是基于消费对品类特性认知的差异化。

- 换句话说:差异化首先是品类的脱颖而出,然后是品牌的独特性、唯一性。脱离了这个,就真成了空对空的自嗨型文案。

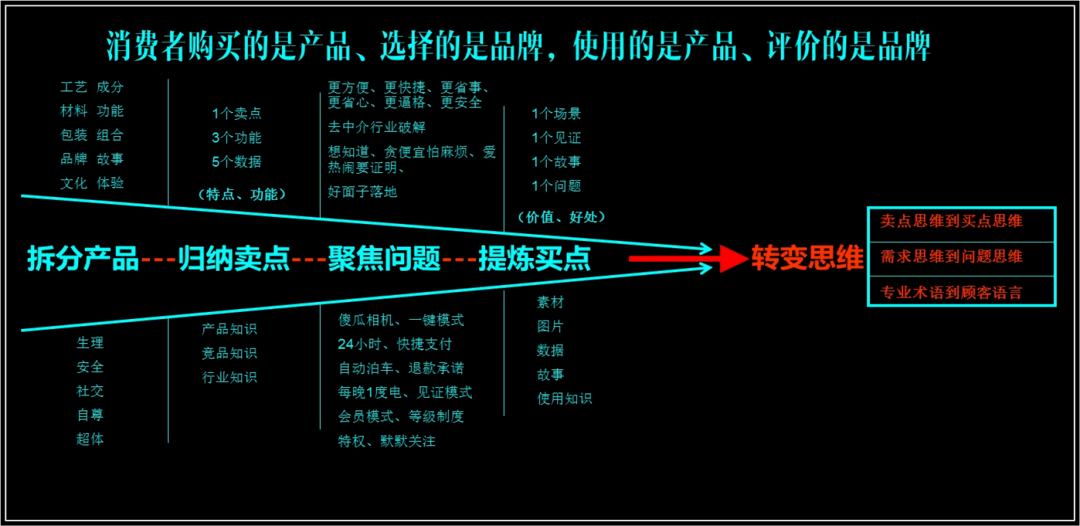

如何避免自嗨,首先就是要区分:差异化、利益点、卖点之间的关系。三者是层层递进的逻辑闭环。核心是从差异点到利益点的打通、打透。

独特的差异点来自于消费者对于品类特性的认知度(既:品牌定位),利益点则是在此基础上带来的功能价值、体验价值、情感价值。既:差异点来自于消费者品类特性认知、利益点是因为品类特性认知基础而带来的功能、价值、体验满足。

这也是为何我们强调在没搞清差异点与利益点的关系时,不要轻易往USP(独特的卖点)上靠的原因——很容易你就走偏了。

- 差异化的本质是占据品类首要特性

- 利益只是特性的延伸

- usp是戏剧化表达的利器

分清差异点与利益点

差异点是与众不同之处,是你与对手建立的真正的区隔,而利益点是因为你的差异点而给消费者带来的好处。当二者并不统一的时候,你去问消费者就会发现,消费者对品牌的认知往往集中于差异点而非利益点,这就是——不同胜过更好。

- 首先,选择什么样的特性

- 其次,占据什么样的差异点

- 第三,传播什么样的利益点

- 最后,用好usp写好戏剧化

尤其是在品类初期(市场早期),既消费者有品类认知、品牌认知度相对较低。这个阶段是典型的有传播胜无传播、USP胜品牌形象论、当然最终都是要落到有差异,胜无差异的竞争终局。

- 比如:厨邦就在这里晒,诉求的是消费者对酱油最关心的两个点“味道鲜美”和“天然安全”,这种USP广告是有效的。厨邦这几年增速也快于酱油品牌老大海天酱油,跃居第二的位置。

- 定位是味道鲜美、通过差异化的制作工艺(天然晒制180天)正是其定位的差异化口号。这类似于《定位》中特劳特和里斯做的“去皮番茄做番茄酱”类似。

- 另外,特劳特在中国演讲说的十种差异化,其中一种就是“制作方法”《两小时品牌素养》49页明确说:“有了品牌定位以后,usp也可以成为传播定位最具差异化的口号。”

而在同期的广告诉求中海天还在做“快乐的味道”这样的品牌形象广告,这也就不难理解,阶段性有效的前提是对手在犯错误。之后,海天在宣传中也开始跟进厨邦,但是并未找到有效的广告诉求点,说到底还是对品类特性、对差异化、对消费者认知端的理解不够。

- 无论如何,最终你要去占据一个特性的,而这个特性就是你的差异化的点,利益点是因为所占据特性、打造差异而给于顾客的价值感(这句话比较绕,建议可以多读2遍、3遍)。

海天 VS 厨邦:酱油品类市场是个大市场,如果能够从品类新特性入手这里面还是有很多机会的。厨邦占鲜的特性、然后有了180天的USP。海天不能跟着打,而要反着打、绕着打。

如果模仿跟进,其结果只能是强化消费者对于厨邦的认知,更何况厨邦的那句:就在这里晒、晒够180天的戏剧化表达,海天是很难超越的。比如,原晒。这里的原晒概念就是从品类、消费者认知中提炼的特性。围绕着原晒的特性,找到差异点、然后是usp的戏剧化表达。

三、3律说清:

买什么、在哪买、买哪个

1、品类的选择,买什么?

你去咖啡店,经常会遇到这样类似的问题:喝点什么tea or coffee。显而易见的是茶与咖啡是两个不同的品类(品类:消费者认知中一类产品的集合)。

买矿泉水,想到农夫山泉,可乐想到可口可乐。在我们脑袋里占份额最大,能脱口而出的品牌,既成为品类内的强势品牌。

当品类内没有强势品牌时,消费者就会用品类直接表达需求本身。如:买点香蕉、吃个苹果,当品类内有强势品牌时,我们可能就会说:买点褚橙尝尝。消费者以品类思考(买什么)、用品牌表达(买哪个)。

- 品类是需求的入口,这句话的意义在于,你要学会借助品类词去拦截需求,进而讲品牌=品类。

2、在哪买?渠道品牌

京东,7-11,沃尔玛、本质上是不同的渠道品牌,代表着不同的渠道属性、有着不同的渠道特性。渠道属性不同,意味着渠道上买东西的人的不同,进而形成了渠道独有的特性——渠道既人、人既渠道。京东(电商)、7-11(便利店)、沃尔玛(超市)。渠道品牌的选择,就是在回答顾客是谁、顾客在哪买的问题。

当然,也可以用人、货、场的逻辑来看。比如:买家电、上京东 VS 上天猫、就够了。我们比较熟悉的是产品品牌,往往忽略了渠道品牌的价值。强势的渠道品牌就会成为流量的入口,进而挟流量以领厂商。你选择进入什么样的渠道,本质上是因为渠道背后的人群。

渠道四种聚焦

便宜:沃尔玛

便利:7-11

特色:唯品会

聚焦:百果园

3、买哪个?产品/品牌

产品品牌我们比较熟悉,耐克VS阿迪、蒙牛VS伊利,如果读懂了上面的买什么、在哪买,也许就知道为何产品品牌不是简单的品牌名(那只是商标)而是要么代表品类、要么占据特性,进而在竞争中成为顾客的首选。比如:奶酪,就选妙可蓝多 VS 妙飞,0蔗糖奶酪棒。

4、选用( )具有( )功能,满足了( )利益

- 在早期市场中,几乎所有的购买决策都由技术狂热者和有远见者决定,最主要的价值领域就是技术和产品——《跨越鸿沟》。

比如:Lululemon通过LUON专利面料、Slivere scent防臭技术等,达到柔软舒适服帖。例如:将紧身背心拉长,搭配瑜伽裤外穿时就可遮挡部分臀部;加上“暗兜”、“双面穿”和“夜晚闪”等独特设计。

比如:Lululemon通过LUON专利面料、Slivere scent防臭技术等,达到柔软舒适服帖。例如:将紧身背心拉长,搭配瑜伽裤外穿时就可遮挡部分臀部;加上“暗兜”、“双面穿”和“夜晚闪”等独特设计。

不仅解决了瑜伽裤在运动时的延展度问题,确保了女性在做任何体式的瑜伽时都不会露出肉色的肌肤,并且通过裁剪避免了骆驼蹄的出现。同时,相比于不合身的舞蹈服,Lululemon的瑜伽裤更加凸显出女性的身体线条和臀部曲线。

- 元气森林:选用了(水、赤藓糖醇、二氧化碳等)配料,具有(低糖、0脂、0卡)功能,满足了使用者(既想喝饮料又怕胖)利益,所以,好喝,不怕胖。

- 小仙炖:选用了(95℃恒温炖煮)技术,具有(营养留存最大化)功能,满足了使用者(既想吃燕窝又不方便加工)利益,所以,鲜炖燕窝,认准小仙炖。

- 三顿半:选用了(从“烘焙-萃取-冻干”全链路自建),具有(在任何温度任何液体中溶解)功能,满足了使用者(品质+便捷)利益,所以,精品速溶咖啡,就选三顿半。

- 简爱:只选用了(生牛乳、糖、乳酸菌)为配料,具有(健康、无添加)功能,满足了使用者(健康、安全)利益,所以,这就是简爱,生牛乳、糖、乳酸菌,其他的没了。

是非成败转头空

青山依旧在

几度夕阳红

......

-END-